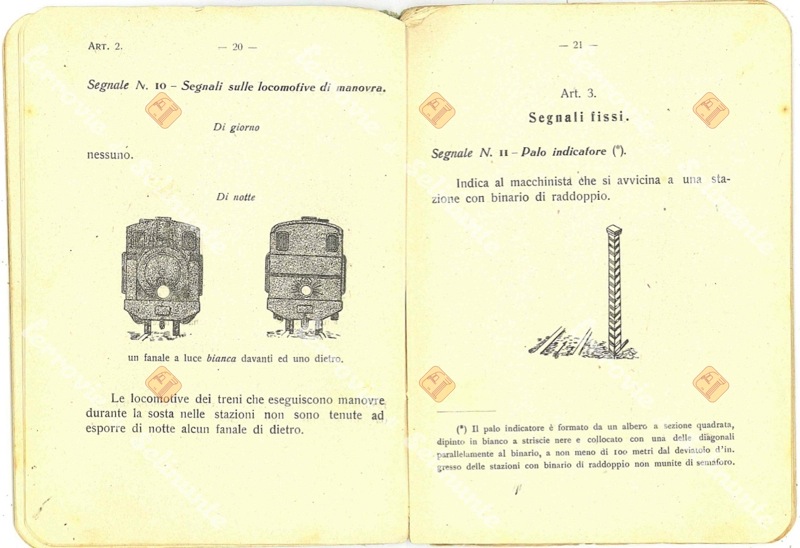

Segnalamento - il Palo Indicatore

Nelle linee a scartamento ridotto delle FS, in Sicilia, vigeva un regolamento di esercizio abbastanza simile a quello della rete nazionale, ma con alcune vistose differenze. La più conosciuta forse consisteva nel singolare impiego del cosiddetto “palo indicatore”. Le stazione dotate di uno o più binari di incrocio venivano infatti protette da questo caratteristico sistema di segnalamento, che di fatto sostituiva il consueto segnale ad ala presente nelle linee a scartamento normale. Il palo indicatore era usualmente di legno (anche se negli ultimi anni di esercizio sono stati adottati esemplari in cemento armato), di sezione quadrata, colorato con triste bianche e nere oblique; veniva posizionato con una delle diagonali parallele al binario e posto a non meno di 100 m dal deviatoio di ingresso della stazione che si stava servendo. In caso di nebbia o maltempo questo ancestrale sistema ottico di segnalamento veniva sussidiato anche con petardi.

La stazione di Sciacca adesso è bene culturale: soddisfazione delle associazioni ferroviarie

Ferrovie di Selinunte apprende con favore la notizia della pubblicazione del decreto di vincolo della stazione ferroviaria di Sciacca e della relativa area, promosso dalla Soprintendenza ai Beni culturali di Agrigento. Il vincolo sulla stazione di Sciacca va letto e interpretato come un estremo tentativo da parte della Regione di salvaguardare un'area che custodisce la memoria storica della città, e che potenzialmente potrebbe ancora rappresentare una importante fonte di reddito per i Saccensi, qualora si procedesse ad una sua riprogettazione in chiave turistica. Analoghe esperienze, altrove, hanno originato risultati positivi.

Solidarietà all'ing. Taddeo, ingegnere capo del Comune di Castelvetrano

La redazione di Ferrovie di Selinunte esprime piena solidarietà all'Ing. Giuseppe Taddeo, con il quale in questi anni chi vi scrive ha collaborato per il progetto di recupero dello scartamento ridotto siculo, progetto al quale è dedicato questo sito; abbiamo avuto modo di conoscere un professionista serio, attento e legato allo sviluppo della sua terra che certo non merita un tale vile atto di intimidazione.

Sul sito CastelvetranoSelinunte troverete il resoconto di questa penosa vicenda.

Locomotive Rd 142

Continuiamo con la "presentazione" dei mezzi legati allo scartamento ridotto siciliano. Ricordiamo a tutti che questo database, lungi dal voler essere un mero elenco di veicoli ferroviari delle ridotte sicule, è stilato in base a ciò che ancora oggi esiste. Rotabili che un domani potrebbero costituire parte di un parco rotabili storico di una linea turistica.

Le due locomotive diesel Rd 142 2001-2002 sono di fatto gli ultimi rotabili costruiti per la rete a scartamento ridotto della Sicilia. Queste macchine vennero realizzate dalla F.I.P.E.M. (Fabbrica Italiana Prodotti Elettrici e Meccanici, S.p.A) di Reggello (Firenze) e consegnate tra il Giugno e Novembre del 1981. Sono delle locomotive a trasmissione idraulica e rodiggio B’B’, lunghe 11 m e pesanti 36 t, hanno una cabina paracentrale e cofani asimmetrici; nell’avancorpo maggiore trovano posto il motore, i gruppi meccanici, gli impianti ausiliari e di raffreddamento del termico mentre nell’avancorpo minore vi sono le apparecchiature elettrice.

Fondazione FS Italiane individua le prime linee ferroviarie turistiche italiane

Il 23 aprile la Fondazione FS Italiane ha reso pubblica ufficialmente la propria iniziativa volta a valorizzare quelle linee ferroviarie italiane che, pur non essendo più interessate da traffico ordinario, meritano di essere preservate in quanto risultano caratterizzate da un evidente valore turistico e culturale.

Le tratte individuate nella attuale fase (che, da appassionati, speriamo abbia in seguito successivi sviluppi) sono quattro, in varie regioni d’Italia:

- 1. la “Ferrovia del Lago” in Lombardia, da Palazzolo sull’Oglio a Paratico/Sarnico sulle rive del Lago d’Iseo;

- 2. la “Ferrovia della Val D’Orcia”, in Toscana, da Asciano a Monte Antico nell’incantevole paesaggio delle “Crete Senesi”;

- 3. la “Ferrovia del Parco”, in Abruzzo, la seconda linea ferroviaria più alta della rete FS dopo il Brennero che s’inerpica fino a Roccaraso e i boschi della Majella;

- 4. la “Ferrovia della Valle dei Templi”, in Sicilia, da Agrigento Bassa a Porto Empedocle, passando tra i Templi della Magna Grecia, Patrimonio dell’Unesco.

Tali linee saranno quindi oggetto di una particolare attenzione, volta alla loro tutela in termini infrastrutturali e con l’obiettivo di una specifica utilizzazione.

Siamo davvero lieti che già nel primo gruppo abbia ottenuto l’attenzione che certamente merita la linea su cui dal 2006 hanno viaggiato i treni storici organizzati da chi ha fondato Ferrovie di Selinunte (“Treno dei Templi” e “Treno del Mandorlo in Fiore”).

Leggi tutto: Fondazione FS Italiane individua le prime linee ferroviarie turistiche italiane